Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM)

Fall des Monats August

Im Tages Notdienst wird der 14 Wochen alte Aussidoodelrüde Kobe vorgestellt. Er ist im Spiel mit voller Wucht gegen die Fensterscheibe gerannt, hat einmal aufgeschrien und danach aber kurz noch weitergespielt. Erst als er zur Ruhe kam, zeigte er deutliche Schmerzäußerungen, wollte nicht mehr laufen, hielt seinen Hals steif, legte den Kopf kaum bis gar nicht ab, war unruhig, hechelte stark und speichelte vermehrt. Bei der klinischen Untersuchung waren die Vitalparameter im Normbereich, aber Kobe wirkte insgesamt deutlich angeschlagen und ruhiger als üblich. Er war ansprechbar, konnte selbständig gehen, zeigte keinerlei Ataxie oder Parese. Sein Nacken war steif und bei Manipulationen zeigte er Schmerzen, insbesondere bei Ventroflexion und Extension. Der Kopf blieb bei Bewegungen steif, die Propriozeption war intakt, Rückenpalpation ohne besonderen Befund.

Diagnostische Maßnahmen: Zunächst wurden Röntgenbilder unter Sedation angefertigt, um die Halswirbelsäule zu beurteilen. Aufgrund der Ergebnisse (Verdacht auf Wirbelfraktur c2 inkl Subluxation) wurde eine CT-Untersuchung empfohlen, um die genaue Fraktur- und Subluxationslage zu klären.

Diagnose: Traumatische Fraktur von C1 und C2 mit atlantoaxialer Subluxation und Stenose des zervikalen Spinalkanals

Kobe hat sich nach einer traumatischen Halswirbelverletzung gut erholt. Die Frakturen sind weitgehend verheilt, die Stabilität ist wiederhergestellt. Es wird weiterhin empfohlen, vorsichtig mit Aktivitäten zu sein, um die Halswirbel zu schützen, da diese möglicherweise eine Schwachstelle bleiben könnten. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sind sinnvoll, um den Heilungsverlauf zu überwachen. Bei rechtzeitiger und angemessener Behandlung sowie guter Pflege ist die Prognose bei Junghunden in der Regel sehr gut.

Wirbelfrakturen beim Hund entstehen überwiegend durch traumatische Ereignisse wie Stürze, Kollisionen oder Autounfälle, während pathologische Ursachen wie Tumoren, Infektionen oder angeborene Fehlbildungen deutlich seltener sind. Klinisch äußern sich diese Verletzungen vor allem durch Schmerzen, Schonhaltungen und eine eingeschränkte Bewegungsbereitschaft; treten neurologische Ausfälle wie Ataxien, Paresen oder Lähmungen auf, weist dies meist auf eine Beteiligung des Rückenmarks hin. Die Diagnostik stützt sich auf eine sorgfältige klinisch-neurologische Untersuchung sowie auf bildgebende Verfahren. Röntgenaufnahmen erlauben eine erste Einschätzung, während die Computertomographie die exakte Beurteilung von Frakturverlauf und Stabilität ermöglicht. Bei Verdacht auf Rückenmarksschädigungen liefert die Magnetresonanztomographie zusätzliche Informationen. Die Therapie richtet sich nach der Frakturstabilität und dem neurologischen Status. Stabile Frakturen ohne gravierende Ausfälle können oft konservativ mit strikter Bewegungsrestriktion und Schmerzmanagement behandelt werden, während instabile Frakturen oder fortgeschrittene neurologische Defizite häufig eine chirurgische Stabilisierung erfordern. Die Prognose ist bei konservativ behandelten, stabilen Frakturen meist günstig, wohingegen instabile Frakturen mit Rückenmarksbeteiligung vorsichtiger bewertet werden müssen. Eine Ausnahme machen instabile Frakturen beim Junghund wie Kobe. Da sich diese Tiere noch im Wachstum befinden, besitzen sie eine hohe Regenerationsfähigkeit. Ihr Knochenstoffwechsel ist aktiv, und die Knochenheilung verläuft in der Regel schneller und effektiver als bei erwachsenen Tieren. Ein anschauliches Beispiel für den erfolgreichen konservativen Verlauf bietet Kobes Fall, der sich nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit einer Fensterscheibe wieder vollständig erholt hat.

Hintergrund der Entscheidungsfindung

Die Studie von Schmidli et al., 2019 – Fractures of the second cervical vertebra in 66 Dogs and 3 Cats: A Retrospective Study – zeigte, dass es grundsätzlich keinen signifikanten Unterschied im Therapieerfolg zwischen chirurgischer und konservativer Behandlung bei Frakturen der zweiten Halswirbelsäule gibt. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde im Fall von Kobe eine konservative Therapie mit Schmerzbehandlung und strikt eingeschränkter Bewegung für mindestens 4–6 Wochen empfohlen. Es wird erwartet, dass sich durch die Callusbildung eine ausreichende Stabilisierung der Frakturen einstellt. Die Verwendung einer Halsorthese (Neck Brace) wurde nicht empfohlen, da diese häufig zu Muskelschwund (Muskelatrophie) führt. Die zervikale Muskulatur spielt jedoch eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität während des Heilungsprozesses.

Abb. 1: Verdacht auf eine Fraktur des Wirbelkörpers C2 und eine Subluxation von C2 nach dorsal im Röntgen

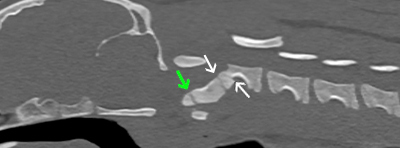

Abb. 2: CT – Frakturlinien mit weißen Pfeilen, Wachstumsfuge mit grünem Pfeil gekennzeichnet

Abb. 3: Disclocation ratio = 1,39, was auf eine mittelstarke bis starke Verrenkung hindeutet

Abb. 4: CT 4 Wochen post Trauma: frühe Kallusbildung mit unregelmäßiger Mineralisation im Bereich der ursprünglichen Frakturlinien

Abb. 5: CT 8 Wochen post Trauma: Kallusbildung mit regelhafter Mineralisation im Bereich der ursprünglichen Frakturlinien

Abb. 6: Trotz aller Herausforderungen erkundet Kobe mit erhobenem Haupt weiterhin die Welt.